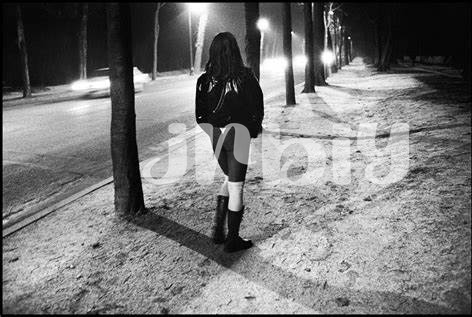

Découvrez Des Perspectives Contrastées Sur La Question De Ramener Une Prostituée, Au Cœur Du Débat Sur Le Féminisme Et Son Impact Sur La Société.

**féminisme Et Prostitution : Opinions Divergentes**

- Les Racines Historiques Du Féminisme Et De La Prostitution

- Perspectives Contemporaines Sur Le Travail Du Sexe

- Le Débat Entre Abolitionnistes Et Légalistes

- Les Voix Des Travailleuses Du Sexe En France

- L’impact Du Féminisme Sur Les Lois Relatives À La Prostitution

- Vers Une Éthique Du Féminisme Inclusif Et Solidaire

Les Racines Historiques Du Féminisme Et De La Prostitution

Au cours des siècles, le féminisme et la prostitution ont partagé un chemin complexe, tissé de luttes et de controverses. Les premières vagues féministes, à partir du XIXe siècle, ont cherché à redéfinir le rôle des femmes dans la société, allant de pair avec une critique des conditions de vie des travailleuses du sexe. Cette époque est marquée par la lutte pour les droits civiques et l’égalité avec des figures emblématiques comme Olympe de Gouges, dont la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a posé les fondations d’un mouvement qui réclame autonomie et dignité. Pourtant, dans le même temps, la prostitution était souvent perçue comme une forme d’exploitation, reflétant la vision patriarcale d’un corps féminin objectifié.

Les positions envers le travail du sexe ont évolué, influencées par des contextes sociaux et politiques variés. Aux États-Unis, les années 1920 ont vu émerger le terme “Flapper”, désignant des femmes qui revendiquaient leur liberté de manière audacieuse, tout en provoquant des débats autour de la moralité. En France, la Première Guerre mondiale a également exacerbé la question de la prostitution, au moment où des femmes se sont engagées dans des travaux non traditionnels pour subvenir à leurs besoins. Ces événements ont mis en lumière la nécessité d’une reconnaissance du travail des femmes, mais ont aussi renforcé la stigmatisation de celles qui choisissaient la prostitution comme métier.

Alors que l’histoire évolue, la dichotomie entre abolitionnistes et légalistes est apparue. Les abolitionnistes prônent l’éradication de la prostitution, soutenant que celle-ci est toujours liée à des abus et à des trafics, tandis que les légalistes, tels que certaines organisations de travailleuses du sexe, affirment le droit de choisir leur métier. Cette lutte s’intensifie notamment dans le cadre de la “Pharm Party”, où les discussions autour de l’autonomie assistée alimentent le débat, faisant écho à des revendications féministes plus larges.

Les mouvements féministes contemporains commencent à accepter une diversité de voix, incluant celles des travailleuses du sexe, une position qui fut souvent négligée. Cela constitue un tournant essentiel dans la lutte pour les droits des femmes, permettant un dialogue plus inclusif. Leurs récits sont des élixirs pour l’évolution du discours, révélant des nuances souvent passées sous silence. Une compréhension plus profonde des contextes historiques et sociaux qui alimentent la prostitution est, donc, nécessaire afin d’ouvrir la voie vers une approche qui respecte les choix et la dignité de toutes les femmes.

| Date | |

|---|---|

| 1791 | Publication de la Déclaration des droits de la femme |

| 1920s | Émergence de la culture “Flapper” |

| WWI | Prostitution en tant que sujet de débat social |

Perspectives Contemporaines Sur Le Travail Du Sexe

Les discours contemporains sur le travail du sexe révèlent une mosaïque d’opinions et de vécus qui varient grandement selon les expériences individuelles des travailleuses. D’un côté, certaines femmes défendent la légalisation de la prostitution comme un moyen d’affirmer leur autonomie et de revendiquer leurs droits. Elles s’opposent à la stigmatisation et préconisent une vision du travail du sexe comme un métier à part entière, capable d’apporter sécurité et indépendance financière. Cette perspective vise à créer un cadre où la santé et le bien-être des travailleuses sont prioritaires, permettant ainsi d’éviter le traitement toxique souvent associée à cette activité, comme un véritable “Pill Mill” de circonstances.

En revanche, d’autres voix de ce débat – souvent alignées avec les perspectives abolitionnistes – soulignent les dangers inhérents à l’exploitation sexuelle. Pour ces femmes, ramener une prostituée à une question de choix est souvent trop simpliste et ne prend pas en compte les facteurs socio-économiques qui poussent certaines vers ce chemin. Elles plaident pour une approche qui adresse les causes profondes, notamment la pauvreté et l’absence d’alternatives viables, tout en réclamant des ressources pour aider celles qui désirent quitter ce milieu. Cela fait écho à l’idée que souvent, les femmes se trouvent coincées dans une logique où l’entrée dans ce monde peut impliquer plus de “happy pills” qu’une véritable aspiration d’autonomie, suggérant que des interventions sociales et politiques sont nécessaires pour transformer cette réalité complexe.

Le Débat Entre Abolitionnistes Et Légalistes

Les opinions sur la prostitution sont marquées par des clivages profonds entre abolitionnistes et légalistes. L’abolitionnisme s’érige en gardien de la dignité des femmes, considérant la prostitution comme une forme d’exploitation. Pour ses partisans, ramener une prostituée au rang d’objet de consommation est indéfendable. Ils soutiennent également que le sexe payant renforce des dynamiques de pouvoir déjà inégales dans la société. Des initiatives législatives ont été mises en place pour pénaliser les clients et protéger les travailleuses du sexe, soulignant une vision qui vise à abolir la prostitution.

D’un autre côté, les légalistes voient la régulation du travail du sexe comme une voie pour garantir les droits et la sécurité des travailleurs. Ils défendent l’idée que la légalisation permettrait d’encadrer une industrie souvent clandestine et dangereuse. Dans leur perspective, la prostitution, loin d’être condamnable, pourrait être vue comme une forme de travail. Ce point de vue favorise la mise en place de conditions de travail sécurisées pour les travailleuses, avec des droits semblables à ceux d’autres professions. Ce débat soulève des questions éthiques et sociétales complexes.

Les abolitionnistes et les légalistes sont souvent en désaccord sur les données sociologiques et les témoignages de travailleuses. Les premiers évoquent des témoignages poignants d’abus, tandis que les seconds mettent souvent en avant des récits de femmes qui choisissent ce métier en toute connaissance de cause, cherchant à s’émanciper financièrement. Ce dichotomie révèle non seulement des opinions divergeantes, mais aussi des expériences vécues qui méritent une attention critique.

Ainsi, cette controverse soulève des enjeux cruciaux, tant au niveau des politiques publiques que des représentations sociales. En confrontant ces deux visions opposées, il devient essentiel d’évaluer les véritables besoins des travailleuses du sexe tout en garantissant leur bien-être et leur dignité.

Les Voix Des Travailleuses Du Sexe En France

Les travailleuses du sexe en France, souvent mises à l’écart des discussions sur le féminisme, offrent une perspective riche et distinctive sur leurs conditions de travail. Ce sont des femmes aux parcours multiples qui refusent de se laisser enfermer dans des stéréotypes. Elles estiment que ramener une prostituée à la seule dimension de victimisation ne rend pas justice à leur réalité. Beaucoup d’entre elles choisissent d’exercer leur métier de façon autonome, s’appropriant les moyens de leur propre subsistance. Ces voix s’élèvent pour rappeler que le travail du sexe peut être un choix délibéré, où l’autonomie et la responsabilisation priment sur la stigmatisation.

En écoutant leurs récits, il devient évident que la régulation et la reconnaissance de leurs droits sont cruciales. Certaines réclament un cadre légal qui protège leurs droits sans les criminaliser. À travers des collectifs, elles s’organisent et revendiquent une visibilité dans les débats publics, insistant sur le fait que le féminisme doit inclure toutes les voix, y compris celles qui choisissent de travailler dans le sexe. Loin des clichés, elles témoignent de leurs luttes contre la violence et l’exploitation, tout en mettant en avant leur besoin de sécurité et de respect. Un changement d’approche cadre pourrait ainsi aider à établir des relations plus justes et équitables, où chaque travailleuse du sexe peut se sentir à l’aise pour partager son expérience et se défendre.

L’impact Du Féminisme Sur Les Lois Relatives À La Prostitution

Les mouvements féministes ont toujours joué un rôle crucial dans la formulation des lois relatives à la prostitution. Historiquement, le féminisme a cherché à dénoncer l’exploitation des femmes, mettant en lumière les injustices que subissent les travailleuses du sexe. Cette lutte a conduit à des appels croissants pour des changements législatifs. Dans ce contexte, certaines féministes ont plaidé pour une approche abolitionniste, tandis que d’autres ont opté pour une légalisation du travail du sexe, croyant que cela pourrait ramener une prostituée vers un environnement plus sécurisé et plus égalitaire. Chacune de ces positions soulève des implications juridiques et éthiques qui influencent encore aujourd’hui le débat public.

Aujourd’hui, l’impact du féminisme sur les lois demeure scruté et contesté. Par exemple, les politiques visant à criminaliser les clients tout en dépénalisant les travailleuses sont souvent discutées dans les forums législatifs. Cependant, il faut également reconnaitre que des initiatives telles que la sensibilisation aux droits des travailleuses du sexe visent à réduire les stigmates associés à cette profession. À travers le prisme du féminisme, les discussions se dirigent vers une prise de conscience collective et un soutien inconditionnel, ce qui pourrait faire évoluer une culture trop souvent marquée par la honte. Voici un aperçu des principales positions associées aux lois actuelles :

| Position | Argument Principal |

|---|---|

| Abolitionniste | Vise à éliminer la prostitution en tant qu’institution |

| Légaliste | Promeut la reconnaissance du travail du sexe comme un travail légitime |

| Réforme | Combine des éléments des deux approches pour mieux protéger les travailleurs |

Vers Une Éthique Du Féminisme Inclusif Et Solidaire

Dans un monde où l’équité et l’inclusion sont des principes forts du féminisme contemporain, il devient essentiel de développer une approche qui transcende les divisions traditionnelles. Les opinion dividées au sujet de la prostitution ne devraient pas condamner la cause des femmes. Au contraire, elles offrent une occasion d’explorer des perspectives variées et de construire un dialogue plus ouvert. En plaçant les voix des travailleuses du sexe au centre des discussions, on peut mieux comprendre leurs réalités et leurs luttes, promouvant ainsi une éthique qui soit à la fois solidaire et inclusive.

L’un des aspects essentiels de cette éthique réside dans l’écoute active des expériences individuelles. Les récits des femmes qui choisissent de travailler dans le sexe, qu’elles agissent par nécessité ou par choix, démontre la complexité de leur réalité. Reconnaitre la diversité des motivations derrière la prostitution permet de déconstruire les stéréotypes et de ne pas les réduire à une simple question de moralité. Par ailleurs, il est capital de considérer la nécessité d’un cadre légal qui protège ces femmes tout en préservant leurs droits. Une législation éclairée doit se baser sur leurs vécu, souvent ignorés dans les débats théoriques.

Le rôle de la société est également primordial dans cette dynamique. En luttant contre la stigmatisation, il sera possible de favoriser un environnement propice à l’épanouissement de toutes les femmes. Les initiatives de sensibilisation et d’éducation doivent être mises en place pour combattre les idées préconçues. Les féministes doivent se rassembler avec des organisations de travailleuses du sexe pour défendre un espace où les femmes se sentent valorisées plutôt que jugées. Ce type de collaboration pourrait conduire à une communauté plus unie, capable de faire face aux injustices auxquelles les femmes sont confrontées dans leur vie quotidienne.

Enfin, le défi qui reste est d’établir un principe d’équité au sein du féminisme même. Il est important de critiquer les structures de pouvoir existantes tout en intégrant toutes les voix, y compris celles qui peuvent être perçues comme controversées. La nécessité d’une réforme législative doit être abordée de manière nuancée, en considérant les voix des travailleuses et en remettant en question les normes traditionnelles qui régissent les notions de moralité et de choix. La construction d’un féminisme inclusif et solidaire est donc non seulement une aspiration, mais aussi une nécessité pour garantir que chaque femme puisse s’épanouir dans sa diversité.