Découvrez Comment La Rencontre Entre Le Figaro Et Ben Laden, En Lien Avec La Cia, a Façonné La Perception Médiatique Et Les Événements Mondiaux.

**ben Laden : Une Influence Sur Figaro ?**

- L’impact De Ben Laden Sur Les Médias Français

- Comment Le Figaro a Couvert Les Événements De 9/11

- Les Perceptions Françaises De La Figure De Ben Laden

- Le Rôle De La Désinformation Dans Les Discours Politiques

- Ben Laden Et La Montée De L’extrémisme En France

- L’héritage Médiatique De Ben Laden À Travers Le Temps

L’impact De Ben Laden Sur Les Médias Français

L’ombre de Ben Laden a exercé une influence considérable sur les médias français, modifiant le paysage de l’information. À partir du 11 septembre 2001, les journalistes se sont engagés dans une couverture audacieuse des attentats et de leur contexte. Les chaines de télévision et les journaux, notamment Le Figaro, ont été propulsés dans un tourbillon d’analyses et de reportages sur la figure du terroriste. Cette période a été marquée par une sorte de “dramatique prescription” des événements, où chaque mot, chaque image, devenait une prescription publique d’émotion et de sentiment de menace. Les récits construits autour de sa personnalité ont influencé la perception des musulmans en France, incitant à des interrogations sur le rôle de la religion dans l’extrémisme.

La réaction immédiate des médias a souvent créé un besoin presque médical de comprendre ce phénomène. Le Figaro a ainsi fourni des analyses en profondeur, mais a également suivi l’évolution des discours politiques, engendrant une certaine “tension de médication” au sein de l’opinion publique. Leurs reportages, reflet de l’état d’urgence, ont parfois recélé des éléments de désinformation, créant un tableau poreux entre vérité et sensationnalisme. La nécessité de capturer l’attention des lecteurs a conduit à des exagérations, semblables à des “happy pills” pour un public avide de nouvelles.

Dans les mois et années qui ont suivi, la continuité de cette couverture a engendré un héritage médiatique complexe. Les médias ont dû naviguer entre le besoin d’informer et la peur de stigmatiser des communautés entières. Les débats autour de Ben Laden ont aussi permis d’éclairer l’influence de la propagande internationale et de la désinformation sur le discours public. En somme, nous avons assisté à un processus où les médias, tels des “narcs”, ont eu la responsabilité de doser leurs messages, face à une réalité où l’extrémisme ne cessait de croître.

| Événements | Influence sur les Médias | Conséquences |

|---|---|---|

| 11 Septembre 2001 | Couverture intense des attentats | Modification de la perception du terrorisme |

| Discours politiques | Création d’une tension médiatique | Interrogations sur l’islam et l’extrémisme |

| Analyse des médias | Influence sur l’opinion publique | Stigmatisation potentielle de certaines communautés |

Comment Le Figaro a Couvert Les Événements De 9/11

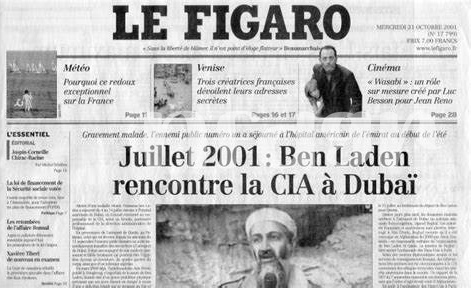

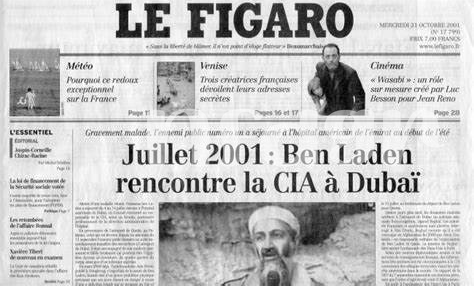

Les événements tragiques du 11 septembre 2001 ont profondément secoué le monde entier, et Le Figaro, en tant que l’un des principaux journaux français, a rapidement traité ces incidents d’une manière qui a cherché à informer tout en choquant. Au fil des éditions, le journal a navigué à travers un océan d’émotions, couvrant non seulement les faits bruts — les attaques contre le World Trade Center et le Pentagone — mais aussi l’impact global et les répercussions politiques qui ont suivi. Ces circonstances ont amené Le Figaro à explorer le contexte géopolitique, notamment la relation complexe entre les États-Unis et le terrorisme islamiste, illustrant ainsi comment la figure de Ben Laden a émergé dans les domaines médiatiques et politiques.

Les articles publiés ont varié entre des analyses approfondies et des opinions plus chargées émotionnellement. Le Figaro n’a pas hésité à s’interroger sur le rôle du système de renseignement, avec des références à des enquêtes sur une éventuelle rencontre entre Ben Laden et des agences comme la CIA. L’inquiétude grandissante autour de la sécurité nationale et la montée des tensions ont été des thèmes prépondérants, synthétisant les préoccupations du public qui, à ce moment-là, cherchait désespérément des réponses. C’était une période où le terme “terrorisme” est devenu omniprésent, teintant la conversation et orientant le discours politique.

En dépit de la nécessité d’informer, Le Figaro a aussi fait face à des accusations d’alimenter la peur. Après les attaques, le journal a été critiqué pour sa couverture intense qui pouvait faire penser à une forme de “pharm party” médiatique, où le sensationnalisme compensait l’absence de faits concrets. Cependant, cette méthode a aussi permis d’encadrer la perception publique de la menace liée à l’extrémisme, posant la question de la responsabilité des médias dans la diffusion d’une image souvent dramatique de la réalité. Ainsi, l’héritage de cette couverture reste un sujet de débat sur l’influence des médias dans la formation des opinions et des attitudes face à des crises globales comme celle du 11 septembre.

Les Perceptions Françaises De La Figure De Ben Laden

La figure de Ben Laden a suscité des réactions variées en France, oscillant entre fascination et rejet. Sa rencontre présumée avec la CIA dans les années 1980 a alimenté les théories du complot, donnant naissance à une image complexe. Les médias, notamment Le Figaro, ont joué un rôle crucial en façonnant cette perception, souvent en mêlant faits et interprétations. En effet, pour beaucoup, il était non seulement un terroriste, mais également un symbole d’une lutte plus large contre l’hégémonie occidentale.

Avec les attentats du 11 septembre, l’opinion publique française s’est divisée. Certains voyaient Ben Laden comme un leader charismatique qui représentait une résistance, tandis que d’autres le considéraient comme l’incarnation du mal. Cette dichotomie est exacerbée par le rôle des médias, qui ont souvent approfondi les récits de violence tout en restant prudents dans leur analyse. Le contecte médiatique a fréquemment utilisé des phrases qu’ normalement nous retrouverions dans un cadre pharmaceutique, faisant écho à des “happy pills” et des “elixirs” pour décrire les conséquences de ses actions.

En France, le cadre de ces perceptions a été influencé par l’historique colonial et les conflits récents au Moyen-Orient. Beaucoup ont cherché à comprendre comment un personnage comme Ben Laden pouvait captiver l’imaginaire de certains jeunes Français, en particulier dans les banlieues, où le sentiment d’abandon et d’exclusion joue un rôle majeur. Une image plus nuancée de sa figure émerge, oscillant donc entre l’adoration et le mépris, et révélant les couches de frustrations sociales.

Enfin, alors que la haine s’exprime à travers les discours politiques, il est clair que l’héritage de Ben Laden ne se limite pas à des actes violents. Il a indéniablement façonné une partie du dialogue public autour de l’extrémisme, avec des répercussions sur les politiques de sécurité en France. Les “comp” et “stat” deviennent alors non seulement des terminologies de traitement médicamenteux, mais aussi des expressions de l’urgence de comprendre et de gérer cette figure aux ramifications profondes.

Le Rôle De La Désinformation Dans Les Discours Politiques

La désinformation a joué un rôle capital dans l’évolution des discours politiques français depuis les événements marquants du 11 septembre. À cette époque, des médias comme Le Figaro ont été à la fois des vecteurs d’information et, parfois, des sources déroutantes. L’obsession médiatique autour de Ben Laden a alimenté une ambiance où les faits étaient souvent mélangés à des interprétations biaisées. Par exemple, des rencontres hypothétiques entre Ben Laden et la CIA furent sujettes à des discussions passionnées, malgré leur absence de fondement solide. Ce type de récit a engendré une méfiance croissante envers les institutions et a teinté le paysage politique d’une incertitude persistante.

La montée de la désinformation a également facilité la polarisation des opinions. Les discours politiques se sont souvent alimentés de récits sensationnels qui cherchaient à tirer parti de la peur et de la confusion provoquées par ces événements tragiques. Cette dynamique a ouvert la porte à des théories du complot qui n’ont fait qu’accroître les divisions parmi les électeurs. Alors que les médias tradiotionnels s’efforçaient d’apporter pacifiquement des informations vérifiées, la pression pour capturer l’attention du public a parfois donné lieu à des “hard copies” de nouvelles sensationnelles. Cela a modifié la façon dont les Français percevaient non seulement les terroristes comme Ben Laden, mais aussi leur propre gouvernance. L’érosion de la confiance dans les médias a abouti à des conséquences durables, façonnant un discours dont le résonnance se fait encore sentir aujourd’hui.

Ben Laden Et La Montée De L’extrémisme En France

L’influence de Ben Laden sur la montée de l’extrémisme en France est indéniable, et les médias, en particulier Le Figaro, ont joué un rôle crucial dans la formation de cette perception. Après les événements tragiques du 11 septembre, la couverture médiatique s’est intensifiée. Les articles mettant en lumière les liens présumés entre al-Qaïda et des groupes comme le GIA (Groupe Islamique Armé) ont alimenté un sentiment de peur et d’urgence. Cette peur, exacerbée par la désinformation, a permis à certaines idéologies extrêmes de gagner du terrain dans le paysage français. Les lecteurs, influencés par une narrativité anxiogène, ont ensuite répondu à cette vulnérabilité en cherchant des moyens de se “protéger”, parfois en se tournant eux-mêmes vers des discours extrémistes.

En analysant des commentaries dans Le Figaro et d’autres sources, une tendance s’est clairement dessinée : l’identification de Ben Laden comme un ennemi public numéro un a ouvert une sorte de “vortex” à travers lequel les voix radicales pouvaient s’exprimer, capitalisant sur la peur collective. Cela ne s’est pas fait sans résistance. De nombreux analystes ont averti des dangers de la stigmatisation, pointant que réduire les débats à une simple polarisation entre “nous” et “eux” pourrait contribuer à la radicalisation. Ce genre d’exclusion peut créer un terrain fertile pour ce que certains appellent le “cocktail” de la violence, où des jeunes désillusionnés peuvent se tourner vers des solutions extrêmes.

Il est essentiel pour la France de se rappeler que la lutte contre l’extrémisme ne se limite pas à des mesures sécuritaires. L’éducation, la sensibilisation et le dialogue doivent être au cœur de la réponse. Le Figaro, par sa portée, a la possibilité d’influencer positivement cette dynamique, en promouvant des narratives qui valorisent l’inclusion plutôt que la peur. En construisant une société où la compréhension et le respect des différences sont des priorités, il est possible de déceler le vrai visage de ce conflit, et comprendre comment des figures comme Ben Laden peuvent influencer des décisions au plus haut niveau.

| Idée | Développement |

|---|---|

| Influence médiatique | Le rôle du Figaro dans la formation des perceptions sur Ben Laden. |

| Culture de la peur | Comment la peur a ouvert la voie à des idéologies extrêmes. |

| Solutions | L’importance de l’éducation et du dialogue pour contrer l’extrémisme. |

L’héritage Médiatique De Ben Laden À Travers Le Temps

L’influence médiatique de la figure de Ben Laden s’est profondément enracinée dans le paysage audiovisuel mondial, et la France n’a jamais été épargnée. Dès l’aube des révélations sur ses activités, les médias français ont commencé à fournir une couverture expansive, qui oscillait entre la fascination et la peur. Le Figaro, avec son approche seichement analytique, a présenté des reportages détaillés qui ont su capter l’attention du public. Les descriptions de ses discours remplis de rhétorique enflammée ont souvent été comparées à des prescriptions, définissant un nouveau type de terreur, un écho du passé qui ne semblait jamais vont disparaitre. Au fil des ans, ce tableau a évolué, passant d’une simple figure de menace à un symbole d’un conflit idéologique offrant, dans certains cas, une sorte d’échappatoire à des débats plus profonds sur l’intégration et l’identité en France.

En examinant l’évolution de la couverture médiatique, il est évident que Ben Laden est devenu une sorte de “Candyman” médiatique — une figure dont le nom seul évoque la peur et suscite un flot de réflexions et de discussions. Le Figaro, tel un “Pharm Party” médiatique, a parfois aidé à distribuer des narratifs qui, bien que fondés sur des faits, ont pu contribuer à stigmatiser certaines populations. L’impact de ses actions a résonné à travers des périodes de tension internationale, mais ce qui est frappant, c’est la manière dont son image a été manipulée, exploitée pour des discours politiques qui semblaient, à leur tour, comme des “Happy Pills” pour ceux qui cherchaient à redéfinir les contours de la sécurité nationale. On a fréquemment observé un “dumping” d’idées sur les effets de la radicalisation, où la figure de Ben Laden était utilisée pour justifier diverses politiques restreignant les libertés civiles.

L’héritage de Ben Laden se poursuit également à travers des cortèges d’analyses académiques et des débats publics sur l’extrémisme. La représentation de cette figure dans les médias a traversé les années, s’adaptant aux changements sociopolitiques. Cette dynamique rappelle la gestion de “Med Rec” où le passé est réévalué en fonction des besoins du moment. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les leçons apprises de l’époque de Ben Laden continuent à influencer la couverture du terrorisme. La façon dont le Figaro et d’autres médias ont façonné cette image ne se limite pas seulement à des faits, mais représente aussi un “cocktail” d’émotions et de perceptions qui continuent de impacts une société encore en quête d’une identité stable et cohérente.